Wasserstoffautos bieten eine aufregende Vision für die Mobilität, die die Emissionen in die Schranken weist. In diesem Artikel wird die Technologie der Brennstoffzellen eingehend betrachtet, um ihre Vorteile für die Umwelt zu verstehen. Erfahren Sie, wie Wasserstoffautos das Autofahren revolutionieren könnten.

Wasserstoffautos gelten als Zukunftstechnologie für klimafreundliche Mobilität. Doch wie funktioniert die Brennstoffzelle genau – und welche Chancen und Grenzen hat der Antrieb?

Wasserstoffautos, auch Brennstoffzellenfahrzeuge genannt, sind technisch gesehen Elektrofahrzeuge. Der entscheidende Unterschied zum klassischen Batterie-E-Auto liegt in der

Art der Stromversorgung. Während herkömmliche Elektroautos ihren Strom in großen Akkus speichern, erzeugt ein Wasserstoffauto die Energie während der Fahrt selbst – mithilfe einer Brennstoffzelle und einem Wasserstofftank. Dieses Prinzip ermöglicht lokal nahezu emissionsfreie Mobilität und kombiniert Vorteile aus zwei Welten: die schnelle Betankung eines Verbrenners mit den Umweltvorteilen eines E-Antriebs. Doch wie genau funktioniert das System, welche Technik steckt dahinter, und wie sieht der Stand heute aus?

Funktionsweise der Brennstoffzelle: Wie Wasserstoffautos Strom erzeugen

Im Zentrum eines Wasserstoffautos steht die

Brennstoffzelle, die Wasserstoff (H₂) und Sauerstoff (O₂) in elektrischen Strom umwandelt. Dabei wird die

Elektrolyse rückwärts durchgeführt: Wasserstoff reagiert mit Sauerstoff zu Wasser, es entstehen elektrische Energie und Wärme. Die elektrische Energie wird genutzt, um den Elektromotor anzutreiben oder die Batterie zu laden.

PEM-Technologie

Zum Einsatz kommen sogenannte

PEM-Brennstoffzellen (Polymer-Elektrolyt-Membran). Ihre Funktionsweise lässt sich wie folgt beschreiben:

- An der Anode werden Wasserstoffmoleküle in Protonen (H⁺) und Elektronen (e⁻) gespalten.

- Die Protonen wandern durch die Membran zur Kathode, wo sie mit Sauerstoff reagieren und Wasser (H₂O) bilden.

- Die Elektronen können die Membran nicht durchdringen und nehmen den Umweg über einen externen Stromkreis. Dieser Elektronenfluss erzeugt den benötigten elektrischen Strom.

Rolle der Batterie

Wasserstoffautos besitzen zusätzlich eine

kleine Lithium-Ionen-Batterie. Sie dient als

Puffer:

- speichert kurzfristig Energie beim Bremsen (Rekuperation),

- gibt zusätzliche Leistung beim Beschleunigen,

- stabilisiert den Stromfluss für den Elektromotor.

Damit vereinen Brennstoffzellenfahrzeuge Eigenschaften von Elektroautos mit den Vorteilen einer kontinuierlichen Stromproduktion.

Wasserstoff-Speicherung im Auto: Tanktechnik, Hochdrucksysteme und Alternativen

Damit Wasserstoffautos zuverlässig und sicher betrieben werden können, spielt die Speicherung des Energieträgers eine zentrale Rolle. In modernen Fahrzeugen wird Wasserstoff überwiegend in Hochdrucktanks mit bis zu 700 bar gespeichert. Diese Tanks bestehen aus mehrschichtigen Verbundmaterialien wie Carbonfaser, Kunststoff und Stahl, die für maximale Stabilität sorgen. Neben dieser etablierten Technik werden auch alternative Speicherformen erforscht – etwa die Verflüssigung bei extrem niedrigen Temperaturen oder die Bindung in Metallhydriden. Beide Konzepte bieten theoretische Vorteile, befinden sich jedoch noch im Forschungs- oder Nischenstadium.

Alternative Speichermethoden

Neben der Druckspeicherung gibt es zwei weitere Konzepte:

- Flüssiger Wasserstoff (LH₂): bei −253 °C verflüssigt, hohe Energiedichte, aber technisch aufwendig.

- Feststoffspeicherung: Bindung in Metallhydriden, derzeit eher Forschung als Serienlösung.

Betankung und Reichweite

Ein großer Vorteil von Wasserstoffautos ist die

schnelle Betankung. Ein Tankvorgang dauert meist nur drei bis fünf Minuten – ähnlich wie bei Benzin oder Diesel.

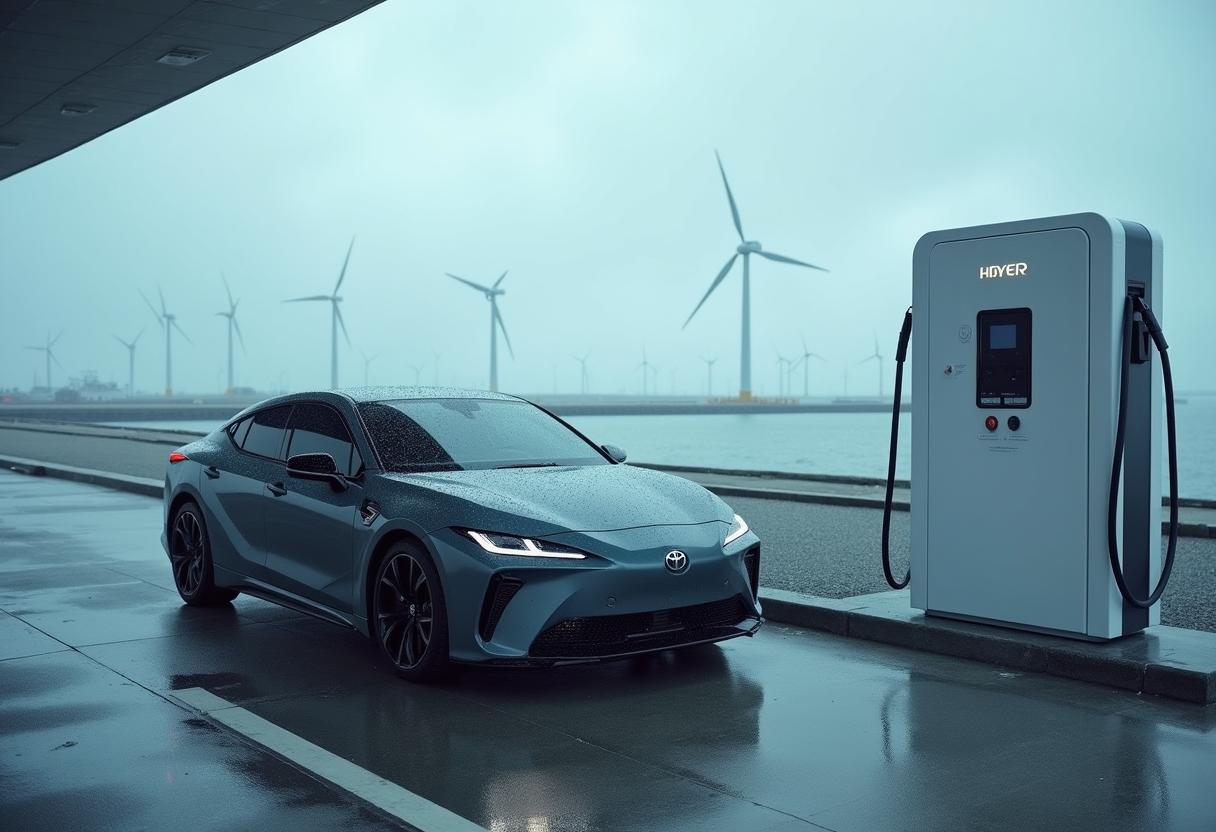

- Reichweite: Moderne Modelle wie der Toyota Mirai oder der Hyundai Nexo erreichen rund 600–650 km (WLTP).

- Infrastruktur: In Deutschland gibt es aktuell etwa 100 öffentliche Wasserstofftankstellen, vor allem in Ballungszentren und entlang von Autobahnen.

Die begrenzte Verfügbarkeit von Tankstellen bleibt eine der größten Herausforderungen.

Vorteile von Wasserstoffautos

- Lokal emissionsfrei: Es entstehen nur Wasserdampf und Wärme.

- Schnelles Tanken: In wenigen Minuten voll betankt.

- Hohe Reichweite: Vergleichbar mit modernen Verbrennern.

- Leiser Betrieb: Elektromotor sorgt für geräuscharmes Fahren.

- Gute Eignung für Langstrecke und Flottenfahrzeuge.

Nachteile und Herausforderungen

- Hohe Anschaffungskosten: Fahrzeuge kosten ab ca. 70.000 Euro.

- Teurer Treibstoff: Wasserstoff liegt derzeit bei rund 16–19 € pro kg, was pro 100 km oft teurer ist als Strom oder Diesel.

- Schwache Infrastruktur: Nur rund 100 Tankstellen deutschlandweit, einige drohen zu schließen.

- Energieeffizienz: Vom Strom bis zur Radumdrehung gehen viele Prozentpunkte verloren, da Wasserstoffherstellung, Transport und Umwandlung energieintensiv sind.

- Wenig Modellvielfalt: Nur wenige Hersteller bieten Serienfahrzeuge an.

Sicherheitsstandards bei Wasserstoffautos: Normen, Tests und Vorschriften

Die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger stellt hohe Anforderungen an Technik und Regulierung. Besonders die Speicherung in Hochdrucktanks mit bis zu 700 bar macht strenge Sicherheitsvorgaben notwendig. Mehrschichtige Tankkonstruktionen, automatische Ventile und umfangreiche Prüfverfahren sollen maximale Sicherheit gewährleisten. Gleichzeitig definieren europäische Normen wie die EG-Verordnung Nr. 79/2009 die rechtlichen Rahmenbedingungen für Bau und Zulassung von Wasserstofffahrzeugen. Crash-Tests und Praxiserfahrungen zeigen, dass Brennstoffzellenfahrzeuge in puncto Sicherheit mit klassischen Autos problemlos mithalten können.

Die Speicherung von Wasserstoff unter hohem Druck erfordert strenge Sicherheitsstandards:

- Tanks sind crashsicher, mehrschichtig und auf Leckagen geprüft.

- Automatische Sicherheitsventile verhindern Überdruck.

- Normen wie die EG-Verordnung Nr. 79/2009 regeln Bau und Zulassung von H₂-Fahrzeugen.

Tests zeigen, dass Wasserstoffautos bei Unfällen mindestens so sicher sind wie herkömmliche Fahrzeuge.

Kosten und Umweltbilanz von Wasserstoffautos

Die Wirtschaftlichkeit von Wasserstoffautos hängt stark von den aktuellen Treibstoffpreisen ab. Mit einem durchschnittlichen Verbrauch von rund

1 Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer ergeben sich Fahrtkosten von etwa

16 bis 19 Euro. Damit sind Wasserstofffahrzeuge im Alltag in der Regel

teurer als reine Elektroautos und häufig auch kostenintensiver als moderne Dieselmodelle.

Für die

Umweltbilanz ist entscheidend, wie der eingesetzte Wasserstoff produziert wurde:

- Grauer Wasserstoff: wird aus Erdgas gewonnen und verursacht hohe CO₂-Emissionen – keine nachhaltige Lösung.

- Blauer Wasserstoff: basiert ebenfalls auf Erdgas, jedoch wird das entstehende CO₂ gespeichert oder weiterverwendet. Klimabilanz besser, aber nicht komplett neutral.

- Grüner Wasserstoff: entsteht durch Elektrolyse mit erneuerbarem Strom und gilt als nahezu klimaneutral. Noch selten und teuer, aber langfristig der Schlüssel zu einer wirklich sauberen Mobilität.

Damit zeigt sich: Erst wenn die Produktion von grünem Wasserstoff skaliert und preislich wettbewerbsfähig wird, können Wasserstoffautos ihr volles ökologisches Potenzial entfalten.

Marktübersicht 2025: Aktuelle Wasserstoffauto-Modelle in Deutschland

Der Markt für Wasserstoff-Pkw ist in Deutschland 2025 nach wie vor sehr überschaubar. Nur wenige Modelle sind verfügbar, und die Zulassungszahlen bewegen sich auf niedrigem Niveau.

- Toyota Mirai: Derzeit das wichtigste Serienmodell und in Deutschland aktiv erhältlich.

- Hyundai Nexo: Zwar noch vereinzelt verfügbar, jedoch nicht mehr regulär konfigurierbar.

- BMW iX5 Hydrogen: Befindet sich in einer Pilotserie und wird hauptsächlich für Testflotten eingesetzt.

- Honda Clarity Fuel Cell: In Europa nicht offiziell im Programm, lediglich über Importwege erhältlich.

Die geringe Modellvielfalt spiegelt sich auch in den Zulassungszahlen wider:

Im Jahr 2024 wurden in Deutschland weniger als 200 neue Wasserstoffautos registriert. Damit bleibt die Technologie bisher ein Nischenprodukt im Pkw-Bereich.

Zukunftsperspektiven von Wasserstoffautos: Chancen und Herausforderungen

Wasserstoffautos gelten als vielversprechende Technologie, vor allem im

Schwerlastverkehr, im ÖPNV und bei Flottenfahrzeugen mit festen Routen. In diesen Bereichen können die Vorteile von hoher Reichweite und schneller Betankung ihre Stärken voll ausspielen. Im klassischen Pkw-Markt hingegen stehen Brennstoffzellenfahrzeuge in direkter Konkurrenz zu

Batterie-Elektroautos, die heute bereits effizienter arbeiten und von einem deutlich dichteren Ladenetz profitieren.

Ob Wasserstoffautos künftig breitere Akzeptanz finden, hängt von mehreren Faktoren ab:

- Herstellungskosten: Grüner Wasserstoff muss günstiger produziert werden.

- Infrastruktur: Ein flächendeckendes Netz an H₂-Tankstellen ist entscheidend.

- Politische Förderung: Subventionen und gesetzliche Rahmenbedingungen können den Markthochlauf beschleunigen.

- Technologische Fortschritte: Verbesserungen bei Brennstoffzellen und Speichermethoden sind notwendig, um Kosten und Effizienz zu optimieren.

Damit bleibt die Zukunft der Wasserstoffautos offen: großes Potenzial in bestimmten Einsatzfeldern – aber noch viele Hürden auf dem Weg in den Massenmarkt.

Hier eine

Prognose-Tabelle bis 2035, die erwartete Entwicklungen beim Markthochlauf, Tankstellennetz & Produktionskosten von Wasserstoffautos aufzeigt – basierend auf aktuellen Studien und Marktanalysen:

Prognose-Tabelle: Wasserstoffautos in Deutschland & global (2025-2035)

| Bereich |

Aktuell (ca. 2025) |

Prognose 2030 |

Prognose 2035 |

| Marktvolumen Wasserstofffahrzeuge (DEU) |

gering, nur einzelne Modelle verfügbar; geringe Zulassungszahlen |

deutlicher Anstieg durch Pilot- und Flottenprojekte; Marktgröße laut Studien wächst stark |

Markt wird signifikant, auch im Pkw-Bereich; Studien prognostizieren Marktwerte in Milliardenhöhe |

| Wachstumsrate (CAGR) |

keine öffentlich belastbare hohe Basisrate vorhanden |

zwischen 20-30 % jährlich erwartet in Deutschland / EU für Brennstoffzellenfahrzeuge allgemein |

Stabilisierung bei hohem Niveau; möglicherweise etwas abflachend, aber weiterhin zweistelliges Wachstum |

| Tankstellennetz / Infrastruktur |

~ 100 öffentliche H₂-Tankstellen in Deutschland; begrenzte regionale Abdeckung |

Ausbau auf mehrere hundert Stationen; deutliche Verbesserung der Versorgung entlang Autobahnen, in Regionen mit hohem Verkehrsaufkommen |

Netzverdichtung bundesweit; flächendeckende Versorgung in Ballungsräumen und Autobahnachsen; Integration in bestehende Versorgungsnetze; ggf. 400+ Stationen |

| Herstellungskosten für grünen Wasserstoff & Brennstoffzellen |

aktuell hoch; grüner Wasserstoff kostenintensiv; Technik in kleinen Stückzahlen produziert |

Skaleneffekte, bessere Elektrolyseverfahren, sinkende Produktionskosten; Kosten pro kg H₂ sinken; Brennstoffzellenmodule günstiger |

Grüner Wasserstoff deutlich wettbewerbsfähiger; Brennstoffzellen deutlich effizienter & langlebiger; Kosten pro Fahrzeug niedriger; Amortisation für Nutzer attraktiver |

| Einsatzbereiche & Nutzertypen |

vor allem Flotten, Testprojekte, Schwerlastverkehr & Busse |

zunehmender Einsatz bei Dienstwagen, Taxi, Langstrecke-Pkw; mehr Modellvielfalt |

Breite Anwendung, auch im Privatkundensegment; Fahrzeuge für mittlere und lange Strecke; verstärkte Integration in Mobilitätskonzepte |

| Politische Rahmenbedingungen & Förderung |

Nationale Wasserstoff-Strategien, erste Förderprogramme und Pilotprojekte laufen |

Ausbau der Förderprogramme; bessere gesetzliche Anreize; evtl. Umweltzonen, CO₂-Vorschriften zugunsten emissionsfreier Fahrzeuge |

Gesetzliche Verpflichtungen, CO₂-Ziele und Umweltstandards treiben Wasserstoff weiter; starke Subventionen oder Steueranreize; internationale Kooperationen bei Importrouten & Infrastruktur |

Was bedeuten diese Prognosen konkret?

- Kostenreduktionen sind essenziell, damit Wasserstoff im Pkw-Bereich wettbewerbsfähig wird – vor allem im Vergleich zu Elektrofahrzeugen.

- Ein dichteres Netz an Wasserstofftankstellen wird zur Voraussetzung für Alltagstauglichkeit – Nutzer außerhalb großer Städte profitieren besonders.

- Politische Rahmenbedingungen wie Subventionen, CO₂-Strafzahlungen oder Steuervergünstigungen spielen eine Schlüsselrolle beim Hochlauf.

- Flotten, Buslinien oder Schwerlastverkehr werden wahrscheinlich Vorreiter bleiben, weil dort die Vorteile von Wasserstoff (Reichweite, schnelles Tanken, hohe Belastung) besonders stark zum Tragen kommen.

Wer den Schritt in Richtung

Wasserstoffauto wagt, steht oft vor einer ganz praktischen Frage:

Was tun mit dem bisherigen Fahrzeug? Da herkömmliche Verbrenner zunehmend an Wert verlieren und die Nachfrage nach gebrauchten Autos regional stark schwankt, ist eine unkomplizierte Lösung gefragt. Ein professioneller

Autoankauf in Schwerte bietet hier einen klaren Vorteil: schnelle Bewertung, faire Preisermittlung und eine zügige Abwicklung. So lässt sich das alte Fahrzeug problemlos verkaufen – und das frei werdende Kapital kann direkt in die Anschaffung eines zukunftsorientierten Wasserstoffautos investiert werden.

Fazit: Wie funktioniert ein Wasserstoffauto – und lohnt es sich?

Wasserstoffautos sind Elektrofahrzeuge, die Strom direkt an Bord produzieren. Sie nutzen Brennstoffzellen, Wasserstofftanks und eine Batterie, um emissionsarme Mobilität zu ermöglichen. Die Technik ist faszinierend, zuverlässig und alltagstauglich – sofern Tankstellen vorhanden sind.

Für Verbraucher sind die hohen Anschaffungskosten, die begrenzte Modellvielfalt und die schwache Infrastruktur aktuell noch klare Hürden. Dennoch bleibt die Brennstoffzelle eine

wichtige Zukunftstechnologie, vor allem für Langstrecken, Flotten und den Schwerlastverkehr. Ob Wasserstoffautos im Pkw-Markt breiter Fuß fassen, entscheidet sich in den kommenden Jahren – zwischen politischer Förderung, Kostensenkungen und Infrastrukturaufbau.

Pressekontaktdaten:

auto-ankauf-schwerte.de

Khaldoun Borhan

Boyer Str. 34b

45329 Essen

E-Mail: info@auto-ankauf-schwerte.de

Web:

https://www.auto-ankauf-schwerte.de

Kurzzusammenfassung

Wasserstoffautos erzeugen Strom in einer Brennstoffzelle, die Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser reagieren lässt. Sie fahren lokal emissionsfrei, bieten hohe Reichweiten und schnelles Tanken. Aktuell sind jedoch hohe Kosten, geringe Modellvielfalt und ein dünnes Tankstellennetz große Hindernisse. Die Zukunft hängt von grünem Wasserstoff, technologischem Fortschritt und politischem Willen ab.

Originalinhalt von Auto-Ankauf-Export, veröffentlicht unter dem Titel “ Wie funktioniert ein Wasserstoffauto? Brennstoffzellen-Antrieb einfach erklärt“, übermittelt durch Carpr.de